医療・介護関係者の方へ

「最期まで自分らしく」

暮らすために

スマホで共有

新着トピックス

| 2025/12/22 | 【研修会の御案内】令和8年2月11日(水・祝) 令和7年度多職種連携研修会の開催について |

|---|---|

| 2025/12/22 | 【研修会の御案内】令和8年1月25日(日) 令和7年度 第2回医療介護連携ミーティング |

| 2025/07/11 | 【研修会の御案内】令和7年8月3日(日) 令和7年度 第1回医療介護連携ミーティング |

| 2025/03/24 | 【開催報告】令和7年2月24日(月・振替休日)令和6年度 高松市民公開講座 |

| 2024/12/10 | 【申込サイト】令和7年2月24日(月・祝)在宅医療と介護に関する市民公開講座 |

|

高松市の取組について

|

01

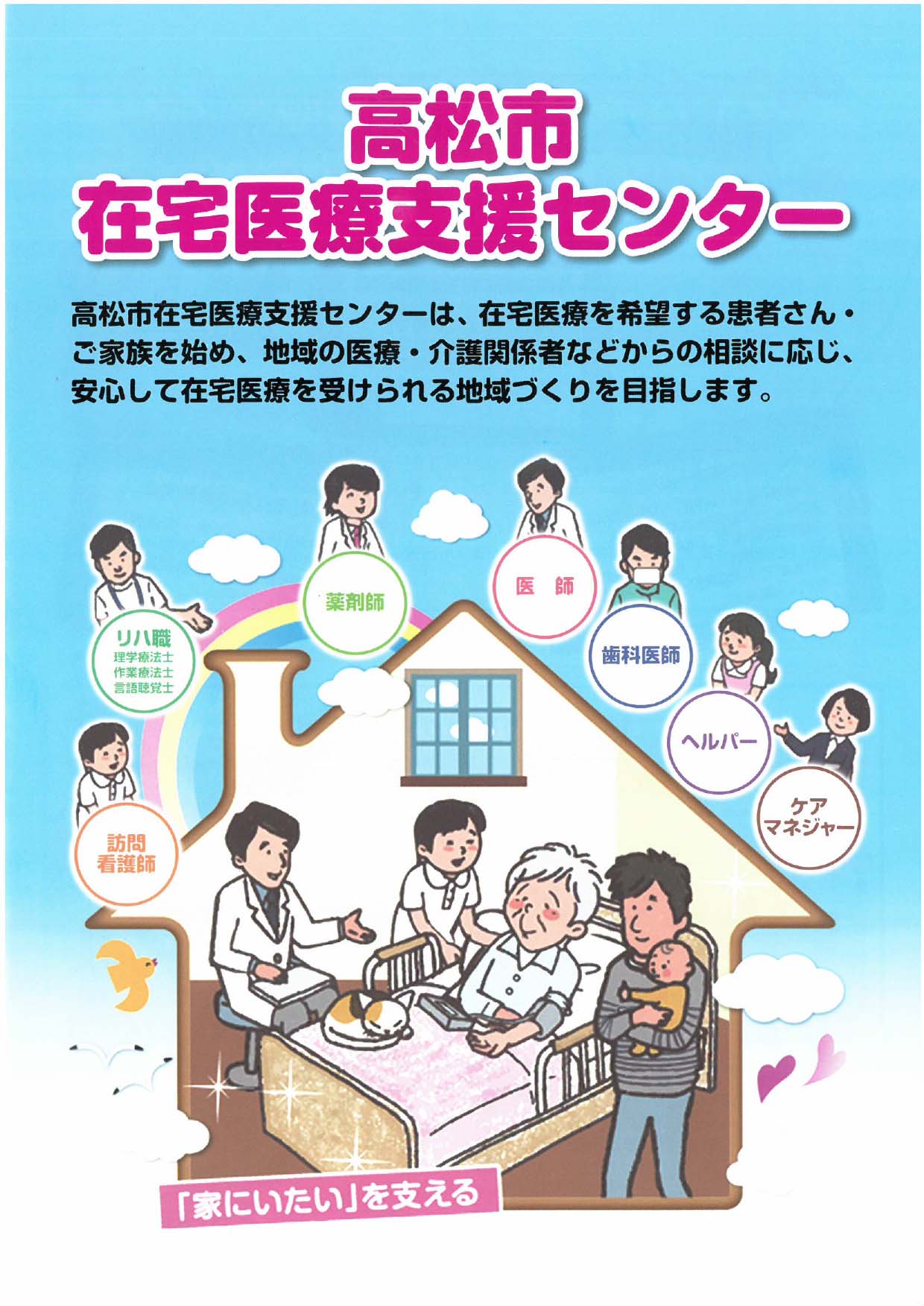

在宅医療支援センター

在宅療養を希望するご本人・ご家族や地域の医療・介護関係者など

からの相談に応じるため、高松市長寿福祉課内に設置しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

からの相談に応じるため、高松市長寿福祉課内に設置しています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

02

スマートフォンは

こちらから

こちらから

在宅ケア便利帳

在宅医療・介護について理解を深めていただくためのサイトです。

在宅医療を支える医療機関、介護事業所やサービス、

相談窓口等について、簡単に検索できます。

在宅医療を支える医療機関、介護事業所やサービス、

相談窓口等について、簡単に検索できます。

03

在宅医療コーディネーター

在宅療養を希望する方の在宅生活の継続を基軸に、

医療サービスと介護サービスの橋渡し役を務めることを目的として、

平成27年度から養成しています。

医療サービスと介護サービスの橋渡し役を務めることを目的として、

平成27年度から養成しています。

04

人生会議について

「最期まで自分らしく生きる」ことを支えるために、

自分の意思を伝えることのできる「今」から、

ご本人・ご家族との話し合いが大切です。

自分の意思を伝えることのできる「今」から、

ご本人・ご家族との話し合いが大切です。

05

入退院支援ルール

入退院時に関係者間の円滑な情報共有を支援するための

ルールを作成しました。

ルールを作成しました。

06

用語集

在宅医療や介護に関する専門用語をまとめました。

07

訪看・ケアマネタイム

医師の面談時間や方法等を事前に周知し、

介護・医療関係者が医師と相談しやすい環境をつくるために

作成したリストです。

介護・医療関係者が医師と相談しやすい環境をつくるために

作成したリストです。

|

医療介護関係者向け研修会について

|

研修会を通じて、医療・介護等の専門職が

それぞれの専門性を理解し、

「顔の見える関係づくり」を促進することにより、

多職種間ネットワークの構築を図ります。

それぞれの専門性を理解し、

「顔の見える関係づくり」を促進することにより、

多職種間ネットワークの構築を図ります。

令和6年度 第2回医療介護連携ミーティング

開催日時:令和7年1月11日(土)14:00~16:30

会 場:高松市医師会5Fホール

テ ー マ:「医療と介護のパートナーシップ~訪問看護を知る・使う・高める~」

会 場:高松市医師会5Fホール

テ ー マ:「医療と介護のパートナーシップ~訪問看護を知る・使う・高める~」

今回は、訪問看護のスキルや知識を共有し、利用者一人ひとりのニーズに応じたケアの重要性を再認識していただき、日々の業務に活かすことを目的に開催いたしました。

【基調講演】

≪演 題≫「訪問看護を知る~仕組み・制度と活用方法~」

≪講 師≫ 高松市在宅医療介護連携推進会議 委員

香川県立保健医療大学 副学長 片山陽子先生

訪問看護は自宅だけでなく、一定の条件を満たせば施設でも利用可能であること、訪問看護の利用には主治医の指示書が必要であることや、介護保険を適用する場合にはケアマネジャーによるケアプランの策定が求められることなど、訪問看護の基本的な仕組みや活用方法について、分かりやすくご教示いただきました。

他にも、費用負担については、医療保険・介護保険・公費負担のいずれかが適用される仕組みになっていることなど、訪問看護にはさまざまな制度や活用方法があり、利用者の状況に応じて適切な支援を受けられることについても、詳しくご説明いただきました。

訪問看護師はもとより、医療と介護に携わる多くの方々にとって、新たな気づきや学びの多い、大変有意義なお話を賜りました。

【事例紹介】

1.≪演題≫「訪問看護をご利用していただいています~認知症・リンパ浮腫・点滴をして欲しい~」

≪講師≫訪問看護ステーションこくぶ 所長 安部美枝子氏

認知症の方への内服管理目的での介入事例や、リンパ浮腫セラピストと連携して行ったケア事例を紹介していただきました。また、訪問看護の利用可否については、看護協会への相談方法や訪問看護事業所の一覧表が参加者に配布され、実際の対応方法に関する具体的な情報が提供されました。

参加者から「最期まで自宅で過ごしたいと考えていても難しい場合、どのように対応するか?」との質問がありましたが、「自宅と病院の間で揺れ動くのは自然なことです。本人や家族の不安を軽減するためには、医療機関から『いつでも入院できる』という安心感が重要である」とのご説明をいただきました。

2.≪演題≫「精神科における訪問看護とは」

≪講師≫訪問看護ステーション デューン高松 部長 坂本 幸優氏

所長 小澤 嘉人氏

精神科を専門としている訪問看護についてお話いただきました。精神科の訪問看護は、自立支援医療を利用することが可能ですが、1回きりの利用では難しく、半年程度の継続的な利用が必要であることが説明されました。

また、精神疾患を持つ患者に対応する家族の相談に乗ることで、家族の介護負担軽減に繋がる場合があることも触れられました。

さらに、アルコール問題がある方に対する訪問看護では、断酒への動機付け支援など、専門的な支援を行っていることも紹介されました。

参加者からは、「認知症の人で介護保険の認定を受けている場合は?」との質問に、認知症の方には自立支援医療は適用されないが、精神疾患を合併している場合には医師の判断で適用される可能性があることをご説明いただきました。

3.≪演題≫「チームで暮らしを支えよう~それぞれの専門性を生かして~」

≪講師≫訪問看護ステーションやすもり 所長 山﨑千絵氏

在宅ケア認定看護師の資格を保有することで提供できる特定行為について紹介いただき、特定行為が出来る看護師が介入した一例として、褥瘡による悪臭が減少し、家族のQOLを支えた事例が紹介されました。また、通院では生活状況がわかりづらく、治りが悪い場合もあるが、特定行為はリスク管理や予防に効果的であることもお話しいただきました。

参加者からの「特定行為資格を持つ看護師は訪問看護ステーションから相談を受けることがあるか?」との質問には、「認定看護師の場合は同行訪問が可能で、特定行為でも対象者が限られます。同行時には療養費がかかるため、本人や家族の同意が必要で、看護師同士の連携が重要である」ことをご助言いただきました。

最後に、講師の片山先生より、認知症の方への対応に苦慮している場面が多いと聞いており、認知症ケア認定看護師を訪問看護ステーションに配置する動きが国として進められている。

さらに、精神科特化型の訪問看護でも、介護保険の認定を受けた認知症の方が利用可能で、BPSD(行動・心理症状)で困難を抱えている方々にも早期に介入し、専門的な知識を活かすことで適切な関わりができることを強調されました。

また、訪問看護は相談支援としての役割が極めて重要であると総評をいただきました。

【基調講演】

≪演 題≫「訪問看護を知る~仕組み・制度と活用方法~」

≪講 師≫ 高松市在宅医療介護連携推進会議 委員

香川県立保健医療大学 副学長 片山陽子先生

訪問看護は自宅だけでなく、一定の条件を満たせば施設でも利用可能であること、訪問看護の利用には主治医の指示書が必要であることや、介護保険を適用する場合にはケアマネジャーによるケアプランの策定が求められることなど、訪問看護の基本的な仕組みや活用方法について、分かりやすくご教示いただきました。

他にも、費用負担については、医療保険・介護保険・公費負担のいずれかが適用される仕組みになっていることなど、訪問看護にはさまざまな制度や活用方法があり、利用者の状況に応じて適切な支援を受けられることについても、詳しくご説明いただきました。

訪問看護師はもとより、医療と介護に携わる多くの方々にとって、新たな気づきや学びの多い、大変有意義なお話を賜りました。

【事例紹介】

1.≪演題≫「訪問看護をご利用していただいています~認知症・リンパ浮腫・点滴をして欲しい~」

≪講師≫訪問看護ステーションこくぶ 所長 安部美枝子氏

認知症の方への内服管理目的での介入事例や、リンパ浮腫セラピストと連携して行ったケア事例を紹介していただきました。また、訪問看護の利用可否については、看護協会への相談方法や訪問看護事業所の一覧表が参加者に配布され、実際の対応方法に関する具体的な情報が提供されました。

参加者から「最期まで自宅で過ごしたいと考えていても難しい場合、どのように対応するか?」との質問がありましたが、「自宅と病院の間で揺れ動くのは自然なことです。本人や家族の不安を軽減するためには、医療機関から『いつでも入院できる』という安心感が重要である」とのご説明をいただきました。

2.≪演題≫「精神科における訪問看護とは」

≪講師≫訪問看護ステーション デューン高松 部長 坂本 幸優氏

所長 小澤 嘉人氏

精神科を専門としている訪問看護についてお話いただきました。精神科の訪問看護は、自立支援医療を利用することが可能ですが、1回きりの利用では難しく、半年程度の継続的な利用が必要であることが説明されました。

また、精神疾患を持つ患者に対応する家族の相談に乗ることで、家族の介護負担軽減に繋がる場合があることも触れられました。

さらに、アルコール問題がある方に対する訪問看護では、断酒への動機付け支援など、専門的な支援を行っていることも紹介されました。

参加者からは、「認知症の人で介護保険の認定を受けている場合は?」との質問に、認知症の方には自立支援医療は適用されないが、精神疾患を合併している場合には医師の判断で適用される可能性があることをご説明いただきました。

3.≪演題≫「チームで暮らしを支えよう~それぞれの専門性を生かして~」

≪講師≫訪問看護ステーションやすもり 所長 山﨑千絵氏

在宅ケア認定看護師の資格を保有することで提供できる特定行為について紹介いただき、特定行為が出来る看護師が介入した一例として、褥瘡による悪臭が減少し、家族のQOLを支えた事例が紹介されました。また、通院では生活状況がわかりづらく、治りが悪い場合もあるが、特定行為はリスク管理や予防に効果的であることもお話しいただきました。

参加者からの「特定行為資格を持つ看護師は訪問看護ステーションから相談を受けることがあるか?」との質問には、「認定看護師の場合は同行訪問が可能で、特定行為でも対象者が限られます。同行時には療養費がかかるため、本人や家族の同意が必要で、看護師同士の連携が重要である」ことをご助言いただきました。

最後に、講師の片山先生より、認知症の方への対応に苦慮している場面が多いと聞いており、認知症ケア認定看護師を訪問看護ステーションに配置する動きが国として進められている。

さらに、精神科特化型の訪問看護でも、介護保険の認定を受けた認知症の方が利用可能で、BPSD(行動・心理症状)で困難を抱えている方々にも早期に介入し、専門的な知識を活かすことで適切な関わりができることを強調されました。

また、訪問看護は相談支援としての役割が極めて重要であると総評をいただきました。

>>>続きを見る

令和6年度 第1回医療介護連携ミーティング

開催日時:令和6年7月28日(日)9:30~12:15

会 場:高松市医師会5Fホール

テ ー マ:「リハビリテーション再考~あなたの知らない〇〇リハ~」

会 場:高松市医師会5Fホール

テ ー マ:「リハビリテーション再考~あなたの知らない〇〇リハ~」

リハビリテーションの効果や知識を学び多職種連携を通じて患者ケア質向上を目指すことを目的に、「リハビリテーション再考~あなたの知らない〇〇リハ~」をテーマに研修会を開催しました。

〖基調講演〗

【演題】 「あなたの知らないリハビリテーション医療のしくみ」

【講師】 香川医療生活協同組合 高松協同病院

副院長 植木 昭彦 先生

リハビリテーションとは、単に身体機能を回復させるだけでなく、人間としてふさわしい状態に再び戻すことを目指すものである。そのためには、多職種が連携し、科学的根拠に基づいたリハビリテーション医療を提供することが必要であり、リハビリテーションを行う上で、患者の栄養状態の管理が非常に重要であることを強調されました。低栄養状態では、リハビリテーションの効果が十分に得られず、体力が消耗してしまうため、適切な栄養管理を行うことで、リハビリテーションの成果を最大限に引き出し、患者が日常生活に戻るための支援が可能になることの重要性を明確に示してくださいました。

以上から、植木先生にはリハビリテーションの意義や多職種連携の重要性、そして栄養管理の役割について詳しくご説明いただき、私たちに多くの気づきを与えてくださいました。

〖リハビリ3職種による講演〗

1.「理学療法士の役割~身体づくりの専門家としてできること~」

香川県理学療法士会 副会長 藤井 保貴 氏

藤井先生からは、理学療法の目的は運動機能と基本的動作能力の回復であるとお話しいた

だきました。

正確な情報収集のためには、観察力、コミュニケーション力、評価力が重要。

また、身体の機能面にとらわれず、包括的な視点で最良の理学療法を提供するためには、

正確な臨床推論が必要であると強調されました。

2.「作業で暮らしに彩りを~その人らしさを大切に~」

香川県作業療法士会 理 事 若林 佳樹 氏

若林先生からは、作業療法士の役割は心と体のリハビリテーションであり、日常生活に

支援が必要なすべての人が対象であるとお話しいただきました。

作業を通じて人と社会の繋がりを作り、それぞれの人に合ったプログラムを提供すること

で、その人らしい生活の実現につながると述べられました。

3.「言語聴覚士の専門性とこれから地域に求められること」

香川県言語聴覚士会 副会長 黒川 清博 氏

黒川先生からは、香川県には、言語聴覚士が183名在籍していること、診療の補助行為を

行う際には、医師の指示が必要であることが説明されました。

また、国際アルツハイマー病会議2020では、認知症発症に影響する12の危険因子の中で、

難聴が最も重要な危険因子であると発表されたことに触れられ、電気刺激や干渉波を用いた

嚥下訓練や呼吸筋トレーニングについても具体的に紹介いただきました。

〖基調講演〗

【演題】 「あなたの知らないリハビリテーション医療のしくみ」

【講師】 香川医療生活協同組合 高松協同病院

副院長 植木 昭彦 先生

リハビリテーションとは、単に身体機能を回復させるだけでなく、人間としてふさわしい状態に再び戻すことを目指すものである。そのためには、多職種が連携し、科学的根拠に基づいたリハビリテーション医療を提供することが必要であり、リハビリテーションを行う上で、患者の栄養状態の管理が非常に重要であることを強調されました。低栄養状態では、リハビリテーションの効果が十分に得られず、体力が消耗してしまうため、適切な栄養管理を行うことで、リハビリテーションの成果を最大限に引き出し、患者が日常生活に戻るための支援が可能になることの重要性を明確に示してくださいました。

以上から、植木先生にはリハビリテーションの意義や多職種連携の重要性、そして栄養管理の役割について詳しくご説明いただき、私たちに多くの気づきを与えてくださいました。

〖リハビリ3職種による講演〗

1.「理学療法士の役割~身体づくりの専門家としてできること~」

香川県理学療法士会 副会長 藤井 保貴 氏

藤井先生からは、理学療法の目的は運動機能と基本的動作能力の回復であるとお話しいた

だきました。

正確な情報収集のためには、観察力、コミュニケーション力、評価力が重要。

また、身体の機能面にとらわれず、包括的な視点で最良の理学療法を提供するためには、

正確な臨床推論が必要であると強調されました。

2.「作業で暮らしに彩りを~その人らしさを大切に~」

香川県作業療法士会 理 事 若林 佳樹 氏

若林先生からは、作業療法士の役割は心と体のリハビリテーションであり、日常生活に

支援が必要なすべての人が対象であるとお話しいただきました。

作業を通じて人と社会の繋がりを作り、それぞれの人に合ったプログラムを提供すること

で、その人らしい生活の実現につながると述べられました。

3.「言語聴覚士の専門性とこれから地域に求められること」

香川県言語聴覚士会 副会長 黒川 清博 氏

黒川先生からは、香川県には、言語聴覚士が183名在籍していること、診療の補助行為を

行う際には、医師の指示が必要であることが説明されました。

また、国際アルツハイマー病会議2020では、認知症発症に影響する12の危険因子の中で、

難聴が最も重要な危険因子であると発表されたことに触れられ、電気刺激や干渉波を用いた

嚥下訓練や呼吸筋トレーニングについても具体的に紹介いただきました。

>>>続きを見る

令和5年度 多職種連携研修会

開催日時:令和6年2月12日(月・祝)9:30~13:30

会 場:高松市医師会5Fホール

テ ー マ:「BCP(業務継続計画)を支える多職種連携の輪から全ての人がつながるために~」

会 場:高松市医師会5Fホール

テ ー マ:「BCP(業務継続計画)を支える多職種連携の輪から全ての人がつながるために~」

今後起こりうる災害に備えるため、「BCP(業務継続計画)を支える多職種連携の輪~すべての人がつながるために~」をテーマに医療介護関係者向け研修会を開催いたしました。

〖基調講演〗

【演題】「今こそ求められるBCP~準備と連携がすべて~」

【講師】ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 本田茂樹氏

介護サービス類型に応じた業務継続計画(BCP)作成支援業務一式

障害福祉サービス類型に応じた業務継続計画(BCP)作成支援業務一式

不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させてはいけない、中断しても可能な限り短時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画がBCPであること、災害発生時の対応だけでなく、平常時に行うべき業務も含む必要がある事等を御講演いただきました。

参加者からは、BCPの重要性について理解を深められる、有益な学びであったとの声が聞かれました。

〖基調講演〗

【演題】「今こそ求められるBCP~準備と連携がすべて~」

【講師】ミネルヴァベリタス株式会社 顧問 本田茂樹氏

介護サービス類型に応じた業務継続計画(BCP)作成支援業務一式

障害福祉サービス類型に応じた業務継続計画(BCP)作成支援業務一式

不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させてはいけない、中断しても可能な限り短時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画がBCPであること、災害発生時の対応だけでなく、平常時に行うべき業務も含む必要がある事等を御講演いただきました。

参加者からは、BCPの重要性について理解を深められる、有益な学びであったとの声が聞かれました。

>>>続きを見る

MORE

|

出前講座について

|

在宅医療と介護について

市民の皆さまに知っていただくため、

地域に出向いてお話をしています。

利用者様向けの会合や専門職の方が

集まる機会等ありましたら、ぜひご活用ください。

市民の皆さまに知っていただくため、

地域に出向いてお話をしています。

利用者様向けの会合や専門職の方が

集まる機会等ありましたら、ぜひご活用ください。

市政出前ふれあいトークのご紹介

在宅医療と介護について市民の皆さまに知っていただくため、地域に出向いてお話をしています。お気軽にご活用ください。

市政出前ふれあいトークの概要やお申込みはこちらから

◆ 在宅医療・介護に関するトークテーマと内容一覧

市政出前ふれあいトークのテーマの中から、下記を選択し、お申し込みください。

「在宅療養」知っとんな?

・在宅療養の対象となる人や支える専門職とサービスについて

・「人生会議」をはじめよう

市政出前ふれあいトークの概要やお申込みはこちらから

◆ 在宅医療・介護に関するトークテーマと内容一覧

市政出前ふれあいトークのテーマの中から、下記を選択し、お申し込みください。

「在宅療養」知っとんな?

・在宅療養の対象となる人や支える専門職とサービスについて

・「人生会議」をはじめよう

>>>続きを見る

市政出前ふれあいトークのご紹介

在宅医療と介護について市民の皆さまに知っていただくため、地域に出向いてお話をしています。お気軽にご活用ください。

市政出前ふれあいトークの概要やお申込みはこちらから

◆ 在宅医療・介護に関するトークテーマと内容一覧

市政出前ふれあいトークのテーマの中から、下記を選択し、お申し込みください。

「在宅療養」知っとんな?

・在宅療養の対象となる人や支える専門職とサービスについて

・「人生会議」をはじめよう

市政出前ふれあいトークの概要やお申込みはこちらから

◆ 在宅医療・介護に関するトークテーマと内容一覧

市政出前ふれあいトークのテーマの中から、下記を選択し、お申し込みください。

「在宅療養」知っとんな?

・在宅療養の対象となる人や支える専門職とサービスについて

・「人生会議」をはじめよう

>>>続きを見る

MORE

|

市民公開講座について

|

在宅医療と介護について

市民の皆さまに知っていただくため、

市民公開講座を開催しています。

市民の皆さまに知っていただくため、

市民公開講座を開催しています。

令和6年度 高松市民公開講座

「大切な人の最期の願い、叶えられますか?」

~住み慣れた場所で安心して旅立つために~

「大切な人の最期の願い、叶えられますか?」

~住み慣れた場所で安心して旅立つために~

【開催日】令和7年2月24日(月・振替休日)

【場 所】サンポートホール高松 第1小ホール「ホール棟4.5階」(高松市サンポート2-1)

【プログラム】

〇 第1部 お話し(紹介)

「自分らしく暮らし続けるために、”その時”のこと、誰に相談しますか?」

高松市健康福祉局 長寿福祉課

〇 第2部 自宅での看取りをテーマにした演劇

「ゆずり葉の季節(はる)」劇団たんぽぽ

【場 所】サンポートホール高松 第1小ホール「ホール棟4.5階」(高松市サンポート2-1)

【プログラム】

〇 第1部 お話し(紹介)

「自分らしく暮らし続けるために、”その時”のこと、誰に相談しますか?」

高松市健康福祉局 長寿福祉課

〇 第2部 自宅での看取りをテーマにした演劇

「ゆずり葉の季節(はる)」劇団たんぽぽ

この度、高松市在宅医療介護連携推進会議の事業の一環として、高松市主催・高松市医師会共催のもと、市民公開講座を開催しました。

講座は、高松市在宅医療介護連携推進会議の古川有希子委員が司会を務め、冒頭では高松市の加藤昭彦副市長と高松市医師会の伊藤輝一会長に開会のご挨拶をいただきました。

当日は、市民の皆さまや医療・介護に従事される方々など、約300名の方にご参加いただき、盛況のうちに開催されました。

まず、第一部では、高松市健康福祉部長寿福祉課の辛島主事より、高松市の人口や高齢化率、要介護(要支援)認定者数の推移など、現状についてお話しいただきました。さらに、市民の「最期を迎えたい場所」や「家族・医療介護関係者との話し合い」に関するデータをもとに、高松市の取り組みと在宅医療・介護連携の重要性について説明がありました。

その後、高松市在宅医療介護連携推進会議の委員であり、陶病院の院長である大原昌樹先生より、「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」について、当会議で作成したパンフレット(※参考)をもとにお話しいただきました。

自分の人生の最期をどのように迎えたいかを考え、その思いを家族や医療・介護の専門職と共有することの大切さについて、先生の経験を交えながらお話しいただきました。

講座は、高松市在宅医療介護連携推進会議の古川有希子委員が司会を務め、冒頭では高松市の加藤昭彦副市長と高松市医師会の伊藤輝一会長に開会のご挨拶をいただきました。

当日は、市民の皆さまや医療・介護に従事される方々など、約300名の方にご参加いただき、盛況のうちに開催されました。

まず、第一部では、高松市健康福祉部長寿福祉課の辛島主事より、高松市の人口や高齢化率、要介護(要支援)認定者数の推移など、現状についてお話しいただきました。さらに、市民の「最期を迎えたい場所」や「家族・医療介護関係者との話し合い」に関するデータをもとに、高松市の取り組みと在宅医療・介護連携の重要性について説明がありました。

その後、高松市在宅医療介護連携推進会議の委員であり、陶病院の院長である大原昌樹先生より、「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」について、当会議で作成したパンフレット(※参考)をもとにお話しいただきました。

自分の人生の最期をどのように迎えたいかを考え、その思いを家族や医療・介護の専門職と共有することの大切さについて、先生の経験を交えながらお話しいただきました。

>>>続きを見る

令和7年2月24日(月・祝)

在宅医療と介護に関する市民公開講座の開催について(お知らせ)

在宅医療と介護に関する市民公開講座の開催について(お知らせ)

プログラム

(1)お話(紹介)「自分らしく暮らし続けるために、”その時”のこと、誰に相談しますか?」

高松市健康福祉局 長寿福祉課

(2)自宅で看取りをテーマにした演劇

「ゆずり葉の季節(はる)」劇団たんぽぽ

(1)お話(紹介)「自分らしく暮らし続けるために、”その時”のこと、誰に相談しますか?」

高松市健康福祉局 長寿福祉課

(2)自宅で看取りをテーマにした演劇

「ゆずり葉の季節(はる)」劇団たんぽぽ

高松市民公開講座開催について

日時:令和7年2月24日(月・祝)14:00~16:45(受付13:30~)

場所:サンポートホール高松 (第1小ホール)

高松市サンポート2-1

入場無料 先着300名様 事前申し込みが必要です。

詳細については、チラシをご覧ください。

申込み専用QRコードを読み取って、フォームよりお申込みいただけます。

日時:令和7年2月24日(月・祝)14:00~16:45(受付13:30~)

場所:サンポートホール高松 (第1小ホール)

高松市サンポート2-1

入場無料 先着300名様 事前申し込みが必要です。

詳細については、チラシをご覧ください。

申込み専用QRコードを読み取って、フォームよりお申込みいただけます。

>>>続きを見る

MORE

|

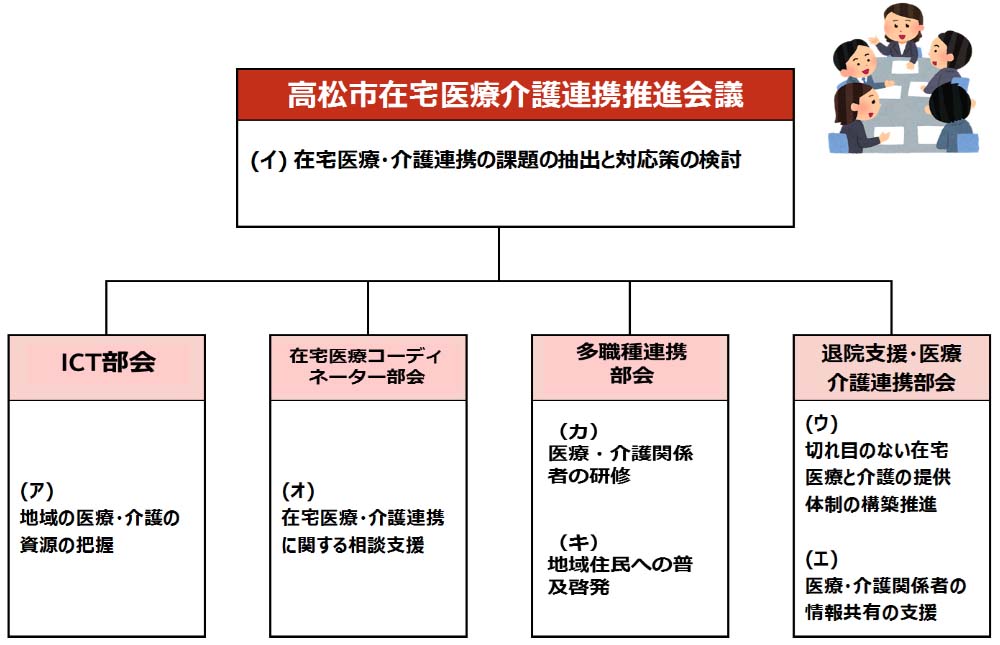

在宅医療介護連携推進会議について

|

在宅医療と介護の連携に関する課題の抽出と対応策の検討、関係者の情報共有と連携の強化のために、平成26年度に「高松市在宅医療連携会議」を設置しました。平成29年4月からは、「高松市在宅医療介護連携推進会議」に名称変更し、引き続き在宅医療と介護に関わる関係者の情報共有と連携の強化に向けた関係団体の連絡調整を行うため、2か月に1回(年6回)会議を開催しています。

また、この会議には、4つの部会を設置し、それぞれの課題を集中的に検討しています。

委員は、在宅医療・介護の関係団体からの推薦を受けた20名により構成されています。

また、この会議には、4つの部会を設置し、それぞれの課題を集中的に検討しています。

委員は、在宅医療・介護の関係団体からの推薦を受けた20名により構成されています。

続きを見る ▼

|

関係資料のダウンロードはこちら

|

在宅医療と介護に関するパンフレット等をまとめました。

ダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードしてご活用ください。

|

高松市在宅医療支援センターパンフレット

在宅医療支援センターの役割や相談内容など、支援センターを広く周知するために作成したパンフレットです。

|

ホーム

ホーム

一般市民

一般市民

医療・介護関係

医療・介護関係

お問い合わせ

お問い合わせ

ホーム

ホーム

一般市民

一般市民

医療・介護関係

医療・介護関係

お問い合わせ

お問い合わせ